1.ネット・ゲーム条例の成立とゲーム障害

「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」(以下、ネット・ゲーム条例)が4月1日に施行された。インターネットとビデオゲーム(以下、ゲーム)の依存を予防する国内初の条例だ。18歳未満はゲームを1日60分(休日90分)、スマホ等の使用は義務教育修了前の子どもが21時、それ以外は22時までと定められた。罰則もなく保護者の努力義務ではあるが、秋田県大館市もネット・ゲーム依存対策条例案をまとめるなどしており、その動きは他県にも波及している。

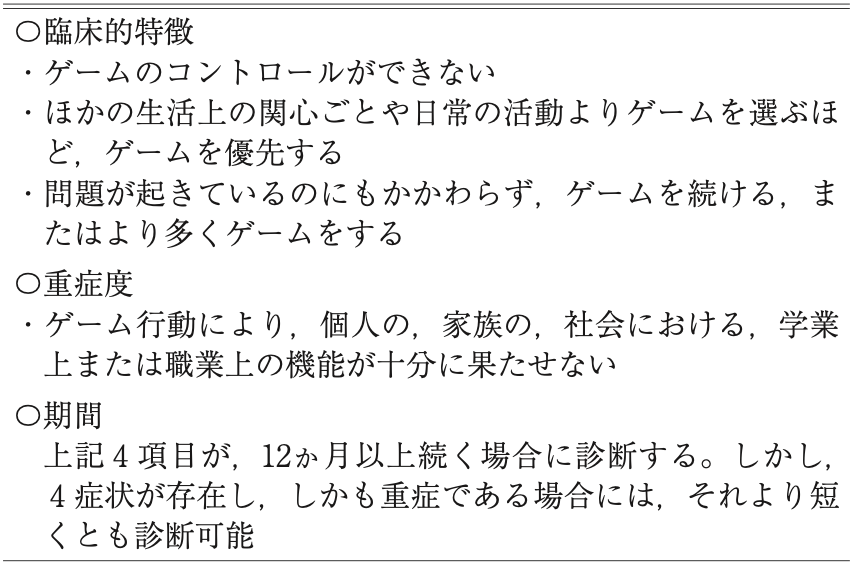

こうした条例が成立した背後には、世界保健機関(WHO)が正式にゲーム障害(gaming disorder)を精神疾患として認定し、国際疾病分類の最新版(ICD-11)に収載を決定したことがある。ゲーム障害とは、ゲームをやり過ぎることによって日常的な生活に支障をきたす状態が、12カ月以上続くことを指す(World Health Organization 2018)(表1)。

※出典:北湯口孝、樋口進(2020)

これはゲーム依存(game addiction)や病的なビデオゲーム使用(pathological video game use)とも呼ばれ、インターネット依存(internet addiction)におけるオンラインゲームの問題としても語られてきた。2013年5月に刊行された米国精神医学会の『精神疾患の診断・統計マニュアル』(DSM-5)にインターネットゲーム障害(internet gaming disorder)が記載されたことで、医学の分野を中心に注目を集めるようになった(用語は統一されていないため、本稿では、文脈上問題がない場合に限り、これらを便宜的に「ゲーム依存」と表記する)。

現在は、インターネットの閲覧やオンラインゲームだけでなく、スマートフォンの使用とスマホゲームが問題視されるようになっている。

2.ゲーム依存研究に対する疑義

といっても、インターネットゲーム障害は、DSM-5では証拠不十分として正式採用には至らず、今後研究が推奨される病態として第Ⅲ部に収載されたものだ。それに対する研究者の態度は、一様ではなかった。過度のゲーム使用を依存としてみなすことに慎重な研究者がいる一方で、多くの研究者がこれをもって「ゲーム依存」を妥当性あるものとみなした。

その現象を理解するための基本的な検証と理論的作業(探索的思考)を素通りし、スクリーニング1手段(確認的思考)を提供してしまう事態に陥った(Przybylski et al., 2017)。

ゆえに、2016年以降、ICD-11に「ゲーム障害」が収載されることに専門家の間でも反対意見が出されてきた2。ゲーム依存研究の専門家のPrzybylskiらは、ゲーム依存関連は研究基盤の質が低く、大多数を占める健康なゲーマーたちに落第者のレッテルと罪悪感を植え付けると危惧している3。

にもかかわらず、一般紙だけでなく医学系専門誌にもゲームをやるとドーパミンが放出され、側坐核が活性化し快感を得て、またそれが前頭前野連合に記憶されることで、繰り返しゲームをプレイするようになると、参考文献も挙げずに、あたかも物質依存4であるかのように説明されてしまう(月刊ことぶき2019など)5。確かに、ゲーム依存と物質依存の類似を示唆する研究もあるが、基本的にこの分野はまだまだ解明されていないことが多い。

たとえば、ゲーム依存のような行為依存症(behavioral addiction)は、薬物乱用者と同様に、誤った意思決定をしがちで、長期的な利益よりも目先の報酬を好む傾向があると報告されている。しかし、ゲーム依存群で観測される負の結果は、物質使用や病的ギャンブルに比べてはるかに微妙であるため、神経生物学的レベルでの共通点があるにもかかわらず、ゲーム依存の病態生理学に関する十分な証拠はない(Weinstein et al., 2017)。

また、側坐核が活性化すると痛みを和らげる効果があるため、リハビリテーションにおいては、趣味や特技を生かした目標を立て、繰り返し達成感を得ることを推奨しているクリニックさえある(かわたペインクリニック)。ドーパミンを放出して側坐核を活性化するのは、ゲームに限らない。むしろ、そうした活動が別の側面からは良い効果をもたらす可能性もある。ゲーム依存研究の多くは、ビデオゲームに肯定的な側面があることを考慮に入れず、それ自体を否定的に捉えてきた。

小寺敦之(2014a)は、そのような研究者の態度をインターネット(ゲーム)依存研究の問題のひとつとして整理している。

- 「インターネット依存」の定義の問題

- 「インターネット依存」尺度の問題

- 因果関係の問題

- 依存メカニズムの問題

- 研究者の先有的態度の問題

私も含めゲーム依存の専門家でない人間が、研究に内在する問題を見据えるためには、研究方法の問題・限界点を明らかにしておく必要がある。詳細は、小寺の論文を参照してもらうとして、本稿では、こうした議論を踏まえながら研究方法の特徴とそれに関連する問題についていくつか紹介し、社会学的には何が言えるのかを考えてみたい。

3.ゲーム依存研究のはじまり

先に触れたように、ゲーム依存は、WHOや香川県のネット・ゲーム条例を契機に一般的に知られるようになったが、その議論はインターネット依存という言葉で20年以上前から続いてきたものだ。インターネット依存は、精神科医のIvan GoldbergがDSM-4に載録された病的ギャンブル(pathological gambling)の基準を冗談でインターネットに当てはめたことに始まり、Kimberly Youngが学術的議論に押し上げた(小寺2013)。

Young(1998a)は、DSM-4の病的ギャンブル基準の10項目から8項目を選び、インターネット依存の尺度(Diagnostic Questionnaire: DQ)を作り出した。8項目のうち5項目以上あてはまれば、インターネット依存と診断される。Young(1998b)は他にも、Internet Addiction Test(IAT)を作成し、インターネット依存かどうかを診断可能にしている。DQとIATは、インターネット依存、ゲーム依存研究で幅広く用いられていく。

Young(1998a)はインターネット依存を取り上げる中で、オンラインゲームを扱っている。そのため、インターネット依存研究には、ウェブサイトやSNS、動画の閲覧、チャット、オンライゲームなどが混在し、他方でネット環境につながれていない家庭用ゲームや業務用ゲームを取り上げた依存研究もあり、各国で積み重ねられた研究成果を単純に比較することを難しくしている(小寺2014a;2014b、Weinstein et al., 2017)。

それはまた、尺度(scale)やカットオフポイント(cutoff point)が統一されていないことにもあらわれている(Mihara et al., 2017)。尺度が異なれば、当然のことながら診断が変わってくる。たとえば、YoungのIATは、日本初のインターネット依存の専門外来を開設した独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターのウェブサイトで日本語版が利用できる。同センターでは、IATのほかに韓国政府が開発したK-スケールも公開しており、二つのスクリーニングテストを受けることができる。

試しに私がやってみると、IATでは41点でインターネット利用に問題ありとなったが、K-スケールでは25点で一般使用者と判定された6。果たして、私のインターネット利用は問題あるのかないのか、単独でスクリーニングを受けるだけでははっきりしない。外来では医者の診察と合わせて用いるスクリーニングも、量的調査にこうした尺度が用いられた場合、そもそも依存群(依存症とされる人)と対照群(健康とされる人)の分類はどこまで正確なのだろうか。

さらに、研究によって何点以上で「依存」とするか、その分岐点の設定(カットオフポイント)が異なる。こうなるとたとえ同じ尺度を用いたとしても、判定結果が変わってしまうだけでなく、各研究成果を比較できない。ゆえに、研究を積み重ねて発展させていくことが難しい。

繰り返すが、ゲーム依存を指し示す言葉は統一されていない。addictionは物質への生理学的依存を指す言葉である。言い換えるならば、「依存」は物質依存を指し、離脱症状7や耐性8が生じるものを指す。

しかし、DSM-5では「(嗜癖は)定義が不明確であり、潜在的に否定的な意味を内包している」ため、診断用語としては使われていない。「嗜癖(addiction)」ではなく「障害(disorder)」を採用しているのだ。しかも、DSM-5発刊以降、disorderを「障害」ではなく「症」と訳すのが、日本の医学界の潮流となっている9。

そもそもaddictionは「依存」「嗜癖」の両方の語に訳されるため、かえって混乱を招く10。小寺は、インターネット(ゲーム)依存の定義があいまいで、理論的下支えがないままに研究されていることを強調する。これは理論的作業をないがしろにしているというPrzybylskiらの批判とも重なる。

4.「依存・嗜癖」の歴史

それでは、「依存」とは何なのか。嗜癖概念の変遷を整理した中村春香ら(2011)の研究を参照してみよう。

嗜癖の語源は諸説あるが、その一つは「何かに没頭する」というラテン語のaddicoで、英語のaddict, addictionが使われたのが1607年頃とされる。17世紀から18世紀にかけて、嗜癖とは「ある行動や物質の摂取に没頭すること」であり、必ずしも有害なものとは考えられていなかった。ところが、18世紀後半になると大量飲酒が問題視され、アメリカの医者Rushが嗜癖を疾病とみなし始める。禁酒運動や反オピウム(アヘン、芥子)運動の気運の中で、嗜癖は、物質のみを対象とし、離脱や耐性を含む有害なものと考えられていく。

そして、1964年以降「依存の時代」がやってくる。身体依存11を必要条件とする嗜癖では、身体依存がないLSDやマリファナを取り締まることができない。しかも、嗜癖は乱用や習慣との境界が曖昧で、文化や時代によって基準が異なる社会的害の定義をしなければならない。この問題を取り除こうと、WHOは嗜癖の代わりに依存(dependence)という言葉を採用する12。1969年にWHOが行った薬物依存の定義は、身体依存がなくても、薬物を欲しがるような精神依存をもたらす(中枢神経に作用する)物質を含み、社会的害や習慣の記述を消すことで医療現場の混乱を避けようとした。

こうしたWHOの活動により「依存」という用語が浸透する。そうした中、物質以外の行動(行為依存症候群syndromes of behavioural addiction)に対しても、物質乱用による症候群と病態生理学的に類似していると主張されるようになる(Isaac, 1990)。しかし、依存は物質依存に対して用いられていたため、行動に対して「依存」と呼ぶことに抵抗を感じる専門家も多かった。そのため1990年代以降は、ギャンブルや買い物などの行動に対しては再び「嗜癖」が使われ始めたという。

しかし、現在「嗜癖」はDSM-5だけでなく、医学用語としても使用されなくなっている(南山堂医学大辞典2015)。中村ら(2011)の嗜癖の定義は、「行動のコントロールが失われる」「その行動によって本人や周囲にとって悪い結果が生じる」という二つの点を重視したものだが、依存概念との区別は必ずしも明確ではない13。結局、嗜癖の定義が曖昧なままであることを強調し、さらなる研究の必要を説く。

中村らの研究は興味深く示唆に富むが、「依存」の定義、理論は、今なお検討が必要な重大事項であることが理解できよう。「ゲーム依存」の定義・理論に至っては言うまでもない。この基盤がないまま研究を続けることは、対象を見失ったまま実験・調査することに等しい。

たとえば、生理学的な研究において、fMRI14などを使用して脳の機能を調べる際、まずスクリーニングを行いゲーム依存群と対照群を分けて、その比較検討を行う15。尺度やカットオフポイントの問題は、ここに直結する。さらに多くの場合、スクリーニングはYoungのQDやIATを用いるが、ゲーム依存が何なのか曖昧なままで、そこで設定されている指標(質問項目)にどこまで信頼を置くことができるのだろうか16。

5.再帰的近代における自己のゆくえ

嗜癖・依存(以下、注13の意味で「嗜癖」と表記)とされるものには、薬物やギャンブル、インターネット、ゲームだけでなく、買い物、食事、性行為、運動、仕事などがあり、人間の活動に関わることほぼ全般が問題視されている。一体なぜ、このような事態に陥ってしまったのだろうか。

人間活動全般が嗜癖になり得るならば、おそらく個別の対象(ゲーム、運動、仕事)が問題なのではない。そこには何か別の枠組みで嗜癖社会を捉え直す必要がある。

一つは、イデオロギーの問題である。同じ嗜癖であるにもかかわらず、ゲームだけが規制の対象となり、運動や仕事が条例で規制されないのは、単純に役に立つかどうかで峻別されるからだろう。ゲームは単なる娯楽であり、将来的に何の役にも立たないと、多くの人に考えられてきた。しかし、プロゲーマーが誕生し、ゲームで生計を立てていくことができるようになると、状況は一変する。いつの日か「ゲーム依存」は「仕事中毒(workaholic)」として診断・規制の対象になるのだろうか17。

ゲーム依存に警鐘を鳴らす人々は、eスポーツの隆盛を危惧している。これは単純に練習量が増えて依存を誘発するという問題ではなく、ゲーム依存が文化的な問題であることを顕在化させてしまうがゆえに問題となる。DSM-5では文化的な問題に注意を払うことが奨励されている。ある特異な行動・思考が国の社会規範の違いによってもたらされることもあるからだ。たとえば、eスポーツがオリンピックの正式種目に採用された場合、その時代においてゲームあるいはeスポーツの代表選手は、現在とは異なる価値観で評価されるようになり、疾病とはみなされなくなることもあり得る。

逆に、ICD-11から性同一性障害が精神疾患ではなくなったように、文化や制度が疾病を規定する。たんに国の文化の違いを測定するのであれば、方法が統一されていれば、各国の調査を比較してある程度推測することができるものの、文化は単純に国境で区切られるものではなく、地域・世代・趣味などによって多様な側面を持つ。こうした社会的・文化的要因は、生理学的な実験では明らかにできない。

そして二つ目は、依存が近代以降の社会における私たちのライフスタイルと密接に結びついている問題だ。Giddens(1992=1995)は、19世紀半ばに嗜癖(addiction)が認識されていったことに触れ、伝統文化において嗜癖が問題にならなかったのは、毎日繰り返される特定の社会生活の様式が是認されており、長年にわたり確立されてきたものを踏襲したところで、そうした行動様式を嗜癖とみなすことはほとんどできなかったからだと指摘する。

Giddensは、近代社会の特徴の一つを、流動性の中にみる。交通や郵送のネットワークが広がり、マスメディアが発達し、都市化が進む中で伝統文化を継承し、村落共同体の中で一生を過ごすライフスタイルは消えていく。価値観は急速に変わり、自分を安定的に確保してくれるものは何一つなくなっていく時代にあって、マスメディアや専門家の意見を参考にしながら、人生は自分の選択によって作り上げ、自己を形成していかなければならなくなる。そうした自己のありようを、自己の再帰的プロジェクト(the reflexive project of self)と呼ぶ。

近代後期において、なぜかくも嗜癖が問題になるのか。それは、嗜癖が自己の再帰的プロジェクトを妨害するからだとGiddensはいう。つまり、伝統のような確固とした価値観に従って生きることが難しくなった時代において、進学、就職、結婚など人生のあらゆる場面で自分の判断で決めていかなければならない。いわば、個人は自立することが求められるわけだが、嗜癖はその個人を何かに執着させ、まさに自己の行動のコントロールが失われた「依存」の状態に置く18。そのような価値観が支配的な社会において、自立を妨げる嗜癖は、有害であるとみなされていく。

注意が必要なのは、こうした嗜癖の中には社会規範によって目立たないものがあるということだ。

その代表格が仕事であろう。仕事一筋といえば聞こえはいいが、家庭を蔑ろにし、子育てにも参加せず、過労で自身の体を壊し、家族離散の状況に至ったとき、初めて問題が明らかになる。

仕事に没頭して自分を見失うことが常態化してしまうこともまた、「嗜癖」である(Giddens, 1992=1995)。

そうした家庭で育った子どもが、ゲームに過度に没頭したところで、問題の根はゲームそのものにあるのだろうか。ネット・ゲーム条例のように、ゲームをスケープゴートにして、青少年が直面する問題を見逃し続けることがあってはならない。

【参考文献】

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition. American Psychiatric Publishing.(日本精神神経学会監修、髙橋三郎、大野裕監訳(2014)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院)

Chen, C.Y., Huang, M.F., Yen, J.Y., Chen, C.S., Liu, G.C., Yen, C.F., Ko, C.H., (2015). Brain correlates of response inhibition in Internet gaming disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 69 (4), 201-209.

Giddens, A. (1992) The transformation of intimacy: Scxality, love and eroticism. Polity Press. (松尾精文、松川昭子訳(1995)『親密性の変容 近代社会におけるセクシュアリティ、愛情、エロティシズム』而立書房)

──── (1990) The consequences of modernity. Polity Press. (松尾精文、小幡正敏訳(1993)『近代とはいかなる時代か? モダニティの帰結』而立書房)

Gori, G. B (1996). Failings of the disease model of addiction. Human Psychopharmacology. 11: 33-38.

樋口進(2019)「ゲーム障害が正式にICD-11に収載」JMSAAS News letter 4-1: 1

Isaac, M (1990). Behavioural (non-chemical) addictions. British Journal of Addiction. 85: 1389-1394.

伊藤賢一、三原聡子、堀川裕介、大嶋啓太郎、伊藤洋一(2013)「ゲーム依存症の対策を考える」社会情報学1(3): 91-113

加藤裕康(2015)「娯楽と教養」渡辺潤編『レジャー・スタディーズ』世界思想社

河島茂生(2013)「ネットゲーム依存に関するオートポイエーシス論的考察 『ネトゲ廃人』を素材として」聖学院大学論叢25(2): 1-15

────(2015)「インターネット依存 ネット空間に見出す自己肯定感と責任意識」竹之内禎・河島茂生編著『情報倫理の挑戦 「生きる意味」へのアプローチ』学文社

北湯口孝、樋口進(2020)「子どものスマホ・ゲーム依存」小児保健研究79(1):20-25

小寺敦之(2014a)「『インターネット依存』研究の展開とその問題点」東洋英和女学院大学『人文・社会科学論集』(31): 29-45

────(2014b)「日本における『インターネット依存』調査のメタ分析」情報通信学会誌31(4): 51-59

Mihara S, Higuchi S (2017). Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of Internet gaming disorder: A systematic review of the literature. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 71: 425–444

中村春香、成田健一(2011)「『嗜癖』とは何か その現代的意義を歴史的経緯から探る」人文論究 60(4), 37-54

Przybylski, A., Van Rooij, A. J., Ferguson, C. J., Kardefelt-Winther, D., Carras, M. C., et al (2017). Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions 6(3): 267–270

佐野友美、赤羽学、八巻心太郎、菅野健太郎、今村知明(2008)「国際疾病分類ICD-11改訂の動向 2015 年の完成に向けて」医療情報学28(6): 293-300

土屋雅雄(2015)『尺度研究の必須事項』行動療法研究、41(2): 107-116

Young, K (1998a). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior 1(3): 237–244

Young, K (1998b). Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction- and a winning strategy for recovery. John Wiley & Sons.(小田嶋由美子訳(1998)『インターネット中毒 まじめな警告です』毎日新聞社)

渡邊芳之(1996)『心理学的測定と構成概念』北海道医療大学看護福祉学部紀要、3: 125-132

Weinstein, A., Livny, A., Weizman, A (2017). New developments in brain research of internet and gaming disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 75 314–330

【雑誌、ウェブサイト等】

World Health Organization (2018). Gaming disorder. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/gaming-disorder (accessed 2020-6-27)

日本不安症学会「ICD-11新病名草案におけるSelective mutism の訳語に「場面緘黙」が採用されたことについて」http://jpsad.jp/information/ICD-11.php(最終確認2020年7月6日)

「ネット依存・ゲーム依存症」『月刊ことぶき』39(1): 54-59 2019

「痛みと脳 側坐核を元気にしよう!」『かわたペインクリニック通信』vol.73 http://www.kawata-cl.jp/info/index.cgi?id=1530493482(最終確認2020年6月29日)

「ネット依存のスクリーニングテスト」『久里浜医療センター』https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/screening/(最終確認2020年4月11日)

『南山堂医学大辞典 第20版』南山堂、2015

『現代精神医学事典 縮刷版』弘文堂、2016

【文中注釈】

1 検査や調査を通して対象者の中から該当する者(ゲーム依存症罹患者)を選別すること。

2 ICD-11の改訂作業が始まったのは2007年(佐野ほか2008)だが、当初ゲーム障害は草稿に入っていなかった。その状況を変えるべく2014年、東京でWHO会議を開き、精力的に活動を行ってきたのが久里浜医療センターの樋口進(2019)である。ゲーム障害認定に対する批判は、2016年12月のCNNの報道を契機に集まるようになったという。

3 医療現場では、ゲームに固執する「偏った」考えを矯正するためにキャンプ(合宿)を行うが、そこで身体的・心理的虐待が報告されているという。

4 英語ではsubstance dependence, あるいはsubstance addictionと表記される。薬物やアルコールなどの物質を摂取することで起こる症状のことで、物質効果への耐性や離脱症状をともなう。薬物の場合は薬物依存ともいう。耐性と離脱については、後述する。

5 ゲーム依存が世間に認知されていく過程については別稿で論じた(近日公開・現代ビジネス)。

6 IATでは、平均的ユーザー(20〜39点)・問題あり(40〜69点)・重大な問題をもたらしている(70〜100点)、K-スケールでは、一般使用者(38点以下)・潜在的リスク使用者(39〜41点)・高リスク使用者(42点以上)となっている。

7 離脱症状(withdrawal symptom)とは、物質が体内から抜けると身体的、精神的な不快が生じること。たとえば発汗、イライラ、手の震えなどが生じる。

8 耐性(tolerance)とは、同じ薬理効果を得るために必要な摂取量が増加していくこと。

9 たとえば、DSM-5「病名・用語翻訳ガイドライン」において、日本不安症学会は「不安障害」を「不安症」に変更要望を行い採用されている(日本不安症学会)。

10 これは後述する依存を定義しようとする論文の中でも見られ、悩ましい問題となっている。久里浜医療センターの三原聡子は、「物質に対して依存するものが依存、行動の依存が嗜癖」と述べるが、物質依存ではないネットやゲームに対しても「依存」と呼んでいる(伊藤ほか2013)。

11 身体依存とは、薬物摂取をやめると離脱症状が起こる状態のこと。大量に依存性物質を摂取し続けると、身体がその状態を通常と認識するようになり、薬物が不足すると手が震えるなどの離脱症状が起きる。

12 南山堂医学大辞典には「1964年、WHOの専門委員会は嗜癖および習慣性habituationという用語の代わりに薬物依存drug dependenceを使うよう勧告した」とある。

13 論文では、嗜癖から依存、依存から嗜癖への変遷を辿るが、そもそもaddiction(嗜癖はtoxicomania, 依存はdependenceとも)はいずれの訳も当てられる。どうやって訳し分けているのか説明がなく、依存や嗜癖だけ英語表記をつけていないため、論文を読んだだけでは判断がつかない。なお、現代精神医学事典(2016)において、依存はdependenceであり、「他者の行動なしでは、その個体が生きていけないような状態」などを意味する。嗜癖はaddictionであり、「慣用的に嗜癖と訳されてきたが「依存症」という用語が用いられることもある。(中略)物質常用障害にだけ限局して使用されるものではない。非合法薬を含む薬物常用を指す『物質嗜癖』、ギャンブルや買い物などの行為過程に関する『プロセス嗜癖』、共依存(codependence: 人に尽くすことに陶酔して自己喪失すること)や恋愛強迫のような人間関係のあり方を指す『関係嗜癖』などに分類される」。つまり、dependence(依存)を人間関係的なものに限定し、addiction(嗜癖)を物質・プロセス・関係のすべてを含むものとして説明する。他方で、厚生労働省は物質、プロセスともに「依存」としており、必ずしも統一されていない(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html)。

14 磁気共鳴機能画像法(functional magnetic resonance imaging)の略称で、脳の構造と機能活動がどの部位で起きたかを画像化する装置。

15 しっかりと手続きを踏んでいるものとして、たとえばChen et al.,2015は参考になる。

16 これまでも指標や尺度に関する研究方法の批判、改善は専門家によって提案されてきた。これらはゲーム依存研究にも当てはまるだろう。詳細は渡邊(1996)や土屋(2015)を参照されたい。

17 労働か娯楽かは、個人が主観的にどう受け取るかで変わり得る。たとえば権田保之助は、作業(労働)と娯楽を峻別する客観的存在説を批判している。詳細は加藤(2015)を参照。

18 河島茂生(2013; 2015)は、オートポイエーシス論に依拠して、依存のメカニズムについて興味深い分析をしている。オートポイエーシスとは、「みずから(auto)をみずからで産出(poiesis)しながら存立するシステムであり円環的に内閉している」というものだ。人間の心理も知覚構造内部で閉じており、世界そのものに到達することはできない。目に捉えた現象は、視覚的な機能に制限された形で知覚され、0.5秒の意識の遅れがある。その意味では、一般的に現実と言われているものは、外部の刺激(情報)を自律的に処理して認識したものである。言い換えると、現実そのものを受け取っているのではなく、作り替えている。そうして多元的な現実を構成するのだ。ところが、ゲームだけに夢中になると環境が一元化され、ほかのことに意識が向かなくなる。これが心理のバランスを欠く依存を引き起こす。