1. 発達障害とスペクトラム[1]、その特性とは

みなさんは「発達障害」について、どれくらいご存知でしょうか。2007年に国連で「世界自閉症啓発デー」が設定されたこともあり、関連した啓発番組が多く放送され、その現状や問題については人々の知るところとなっています。

発達障害は先天的な脳の障害があり、発達の中でその問題が顕在化していきます。今のところ一部の発達障害には遺伝的証拠がみられるものの、そうでない障害もあります。最も多く研究されている自閉症では、脳のどこに問題があるのかについても論争中です。そのためバイオマーカー [2] は存在せず、親や教師からの訴えが診断のきっかけとなります。その大半は就学前後の発達相談の中で、言語の獲得が遅いことや、社会的な関係がうまく作れない、感覚が過敏であるなどというものです。発達には個人差があるため、遅れていた発達が急速に追いつくこともあり、早くとも2歳半から3歳ころにならないと診断がつきにくいのです。

[1] 「スペクトラム」とは。元はラテン語(spectrum:英語)で、連続した特徴指標ごとの強弱分布、というほどの意味である。例えば「光のスペクトル」「色のスペクトル」(spectre:フランス語)であれば、光の波長(色)ごとの強度分布を意味する。これを一般化して「xxのスペクトラム」とよぶ。例えば「自閉症スペクトラム」という言い方がされる。

[2] 「バイオマーカー」とは。バイオ(生体)のマーカー、つまり生体の薬学反応の指標として使える物質のこと。例えば発癌のバイオマーカーもあり、血液検査である程度調べられる。一般に診断マーカー、予後マーカー、安全性マーカーなど多種多様なバイオマーカーがある。

発達障害の何が問題かというと、周りから見えにくいところにある。一見するとふつうに生活しているようにみえるが、ともに生活していてはじめて問題にぶつかる。相手の意図を察することやコミュニケーションをとることが苦手で、複雑な人間関係や社会生活を営むことに困難を感じることが多い。

子育て中では、親が苦労することで、子どもの発達障害に気づく。視線があわなかったり、親からの呼びかけに注意が向かなかったり、ふつうは気にしないような物音などに過敏に反応してパニックを起こしたり、初語を発するのが遅く気になったり……等である。学校では、仲間との関係を作るのにつまずいたり、集団生活になじみにくく教室の片隅にいつも一人でいたりする。無事に社会人へと進んでも、管理職となったところで、上司と部下という複雑な人間関係の調整につまずくこともある。子どもの頃は虐待やいじめのきっかけとなりやすく、大人になったらひきこもりや鬱になりやすいなど、2次的にさまざまな適応障害を引き起こすこともある。なるべく早い段階で問題を見出し、周囲との関係をつなぐ支援を向ける必要がある。

上記のような特徴を持つのは、自閉症スペクトラムと呼ばれる。障害と健常はきっぱりと分けられるものではなく、なだらかにスペクトラム(連続体)[1] として存在すると考えられることから、このように呼ばれている。そもそも上記のような問題や苦労は、多かれ少なかれ誰もが感じることがあるだろう。こうした問題は、複雑な現代社会が作りだしたという側面もある。学校も社会も、平均的な生き方を基準として作られているため、そこから少しでも外れると苦労することになるわけだ。なお、発達障害とは、いわゆる自閉症を含めた複数の障害を含む。

これらの問題がどこから発するのか、その原因を考えることは重要である。たとえば自閉症スペクトラムでいえば、「社会的能力が欠如している」のではなくて、「認知の方略が、多数派と異なる」という視点で出発する必要がある。周囲も自分もこのポイントを把握できていれば、互いに調整した行動をとりあい、理解しあうことも可能となるだろう。現代社会は、障害と診断された人にとどまらず、より多くの多様な人々を受け入れる社会とする必要がある。だからこそ、多くの啓発番組が放映されるのである。

発達障害はできるだけ早い発見で、医療と連携した教育へとつながれば、親や学校との関係を改善するサポートを受けることができる。家庭や社会でトラブルから2次的な障害を抱えることになる前に、サポートを受けることが肝要である。そのため、幼い時から観察できる特性を調べる研究が行われている。

研究が進んでいる自閉症は、相手の意図が読めないなどの人間関係の問題を抱える。その原因として、顔の見方が特徴的だという複数の研究報告がある。目の前にいる人の顔のどこに注目するかは、相手の表情を読んだり、相手の意図を確認したり、言葉を聞き取ったりするために重要である。アイトラッカー [3] を使い、自閉症者が顔のどこに注目しているかを計測する研究が行われている。

複数の研究から、自閉症者の顔の見方の特徴が明らかになっている。最初に報告された研究では、二人の登場人物が会話をしている場面を観察しているときに、どこに注目しているかが計測された。実験の結果、定型発達者 [4] が会話している人物の目に注目していたのに対し、自閉症者は関係のない髪型やアクセサリーや口もとに注目していた。

社会的な場面で目があわないとされる自閉症者は、コミュニケーション場面で頻繁に動く口もとに注目していたと考えられた。その後の研究で、様々な年齢の自閉症者が様々な場面を見ている際の眼球運動が計測されている。長い会話場面を見ているとき、健常者が会話を始めた人の顔を順番に注目していたるのに対し、自閉症者では、このような文脈に合わせた注目対象の変化はなく、関係のない風景などを見ていることがわかった。

[3] 「アイトラッカー」(eye tracker)とは。光源・光センサーと画像認識を使って、眼球運動や視線方向をリアルタイムでトラッキング(動きの追跡)をすることで、データを収集する装置。

[4] 「定型発達者」とは。これまでの回で一般的な発達について説明してきたが、定型発達者とはこの平均的な発達に入るタイプ。研究上では発達障害と診断されない人を指す。また研究上では、当該特性以外の知的発達(IQなど)を発達障害群と揃えている。

また、言語を獲得する直前の幼児に教育番組を見せたところ、健常児は話をしている人物の口もとに注目していたのに対し、自閉症児は、まだ読めないはずの字幕に注目していた。これは先の成人の研究とは異なるが、言葉を学習している途上では、よりよく言葉を聞き取るために口もとに注目する必要があるわけで、そういう意味で、言葉をすんなり獲得できる健常児は口もとに注目できたのに対し、口もとに注目できなかった自閉症児は言葉の獲得に遅れがみられることが想像できよう。

2. 発達障害を説明する「背側経路の脆弱さ(dorsal stream vulnerability)」

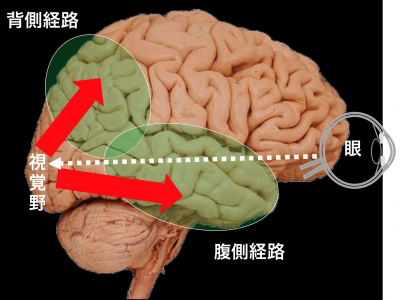

こうした見方の違いがどのようにして成立するのか、それを説明する仮説が考えられている。ここではその一つ、腹側経路と比べ背側経路が、発達過程に障害を受けやすいことに関する仮説的知見を紹介しよう。

視覚情報は(図1参照)大脳半球の両側の基底部にあたる下部側頭皮質へと続く腹側経路と、頭頂部にあたる後部頭頂皮質へと続く背側経路、この二つの流れの分業がある。背側経路は動いているものを動きながら見ることに、腹側経路は静かに形を観察することにかかわっている。そして背側経路は腹側経路よりも先に発達する一方で、背側経路の方が発達の過程で選択的に障害を受けやすいといわれ、「背側経路の脆弱さ(dorsal stream vulnerability)」と呼ばれる。ウィリアムズ症候群 [5] を対象に1980年代から視覚発達を研究してきたイギリスのジャネット・アトキンソンは、これを唱える一人である。

この背側経路の働きを測る課題がある。ポストの入り口の角度を様々に変更し、それにあわせて葉書を入れる動作を調べる「ポスティング課題」である。また、階段を昇り降りする際の足の動きのスムーズさによって把握する試みも行われている。背側経路の障害では、こうした動作がぎこちなくなる。運動能力の欠如でも、目が悪いわけでもない。ウィリアムズ症候群の子どもたちは、ポスティング課題では、ポストの角度にあわせて腕を動かし葉書を入れることに困難を示すものの、自分の身体を動かさずにポストの角度を答える課題は正確に答えることができた。背側経路による障害は、身体を動かしながら見ることに限定した障害なのである。発達障害のひとつであるウィリアムズ症候群で明らかになったこの「背側経路の脆弱さ」は、さまざまな発達障害にもあてはまるといわれている。

一般に言われることは、腹側経路で処理されるのは「形態視」で、背側経路で処理されるのは「運動視」。すなわち、形と動きは、脳の異なる経路で処理され、それぞれの課題のバラツキから背側経路の障害を発見することができる。

実際に多くの研究から、自閉症児は形の認知は得意である一方で、運動視が苦手なことが報告されている。形態視の有名な課題に「埋め込み図形課題」がある。「ウォリーを探せ」のように、複雑な図形の中から特定の形を探し出す。達成するまでの時間を計測したところ、自閉症児は平均2.7秒で探し出すことができたのに対し、定型発達児の平均は7.1秒であった。自閉症児は定型児と比べ、3倍近い速さで形を見出す課題をこなすことができた。

その一方で、形の手がかりなしに運動を見る能力を調べる課題では、自閉症児の能力の低さが見出されている。運動視研究で一般的な、ランダムドット図形が使われている。ランダムドットでは、ランダムな位置に配置した複数の点を左あるいは右に動かし、これにランダムなタイミングでランダムな方向に動く点をノイズとして混ぜる。左あるいは右に動く点に対するノイズの割合を変えることによって、どれくらいノイズがあっても点の動きの左右判断ができるかを計測する。実験の結果、定型児が約9割までのノイズまで動きを見ることができたのに対し、自閉症児では8割のノイズで動きが見えなくなっていた。

3. ADHD(注意欠陥多動性障害)と表情を見る時の脳活動

最後にもうひとつ、私たちが小児科医のグループと一緒に研究したADHD(注意欠陥多動性障害)の研究について説明しておこう。ADHDも発達障害のひとつで、集中力が長続きしない・周囲に気をとられやすい・忘れっぽいといった不注意、動き回ったりお喋りをコントロールできない多動、自分の感情や行動や発言を抑えられない衝動性などの特徴を持つ子たちを指す。文部科学省による全国実態調査では、ADHDが疑われる子どもは全国で2.5%存在するという。ドーパミンの分量をコントロールすると改善され、小学校にあがると薬が処方される。

ADHDの問題には、ワーキングメモリが関係するという説がある。ワーキングメモリとは、作業中に短期的に記憶できる容量を指す。一般的に人のワーキングメモリは意味のない数の記憶の限界が7つまでという「マジカルナンバーセブン」という説があり、また、バーテンダーなどのように複数の客の注文をその場で記憶できるエキスパートになると、容量はさらに増やすことができる。このように、訓練によって改善されるのである。7歳から15歳までのADHD児のワーキングメモリ容量の発達を調べると、成長に伴う伸びが悪いことが示された。こうした子ども向けに、訓練によってワーキングメモリを改善させ、それによって注意や集中といった症状の改善を推進するネット上の教育プログラムもある。

私たちは、鬱病検査にも使われる近赤外分光法(NIRS)で、脳活動からADHDを診断できないかを研究している。ADHDは親や教師など周囲への聞き取りから診断されるため、NIRSを使って簡単に診断できないかという目標のもとに実験を行った。NIRSは血液中のヘモグロビンの濃度の変化から、脳活動を推定する。身体を拘束することなく脳活動を簡易に計測できる装置であることから、じっとしていることが難しいADHD児にも向いている。

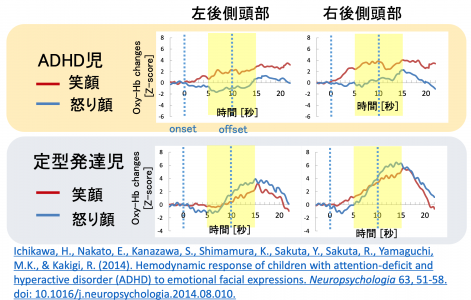

実験では10歳のADHD児と定型発達児に、ほほ笑んだ顔と怒った顔を見せ(図2参照)、顔を見る脳の部位である左右両側頭の脳活動を計測した。

図2.ほほ笑んだ顔と怒った顔(出典:”ADHD: Brains not recognizing angry expressions”, Science News, ”Science Daily”, September 25, 2014, https://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140925100758.htm)

図2.ほほ笑んだ顔と怒った顔(出典:”ADHD: Brains not recognizing angry expressions”, Science News, ”Science Daily”, September 25, 2014, https://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140925100758.htm)

図3.ADHD児と健常発達児が、ほほ笑んだ顔と怒った顔を見た時の脳血流の変化(出典)

図3.ADHD児と健常発達児が、ほほ笑んだ顔と怒った顔を見た時の脳血流の変化(出典)グラフの横軸は刺激呈示時間、縦軸にヘモグロビンの活動を示している。点線の間にそれぞれの表情を見せている。下の定型発達児のグラフでは、ほほ笑んだ顔でも怒った顔でも、顔を処理する際に活動する右半球の活動が高いことが示されている。一方の上のADHD児のグラフでは、右半球優位性が見られず、ほほ笑み顔に対してのみ活動は上昇し、怒り顔には活動がみられないことが示されている。

実験の結果は、図3のグラフにあるとおり。グラフの横軸は時間を示し、点線の間に顔を見せている。

定型発達児は、怒った顔もほほ笑んだ顔も、どちらの表情にも顔を処理する際に活動する右半球の活動が増加した。一方のADHD児は顔処理の右半球優位性が見られず、ほほ笑み顔に対してのみ活動し、怒り顔には活動がみられなかった。これまでの研究で、ADHD児は怒り表情の認知が難しいという報告もあり、それを裏付ける脳活動を計測することができたのである。近赤外分光法は装置を装着してから計測するまで数分で終了し、また、コンピュータ画面をゲーム感覚で見てもらう計測は、ADHD児にとっては負担のない検査となる可能性がある。同じ装置を使って、よりゲームに近い検査も開発途上である。

4. おわりに

さまざまな発達障害の研究は、心理学や脳科学・神経科学など、多くの分野での研究が現在も行われている。

障害の原因と診断と教育、そしてどのように社会の中で受容していくのか、発達障害の研究はまだ多くの課題を残している。

発達障害はスペクトラムで、学校や職場など、身近なところに存在している。社会生活を営む個々人が、多様な人々を受け入れるための知識を得ることは、発達障害の受け入れにとっては大切な一歩となろう。さまざまな問題を抱えて悩む人々の問題の発端の本質をとらえ、対処する知恵を持ってほしい。彼らとの壁はその本質を知らないと高くも見えるが、ほんのわずかな見方の違いから、すれ違いが生じているのである。