1. 赤ちゃんの見る世界

その昔、生まれたばかりの新生児は目が見えず、耳も聞こえないと信じられていた。しかし今では、胎児の時から音を聞き、生まれた直後の新生児でも目が見えることがわかっている。

言葉で意思を伝達することができない赤ちゃんの認知発達を調べる実験手法は、1960年代の心理学者ファンツ(Fantz)によって確立された。乳児は、目の前にあるものを自ら積極的に見ようとする。この性質を利用して、2つの図を左右に並べて注視行動を比べ、特定の図への好みや区別を明らかにすることができる。注視行動を調べる実験は、現代も引き続き乳児を対象とした実験で使われ、脳計測とともに赤ちゃん実験手法の主力となっている。生後46時間から生後6ヶ月までの乳児を対象にしたファンツの実験では、柄がないものよりも柄のあるもの、複雑な図形や縞図形、そして顔図形を好んで見ることが明らかになった。

とはいえ、赤ちゃんは大人と全く同じ世界を見ているわけではない。

乳児と大人の視覚認知の最大の違いは、視力である。振動で伝わる音は胎児の頃から聞こえるが、光によって伝わる視覚を受け取るためには、真っ暗な胎内から出ないことには始まらない。視覚能力の完成はやや遅くなるのである。

生後3ケ月の乳児から、目の前にいる女性はどのように映るのだろうか。乳児の視力をシミュレーションした画像(図1)を見ると、大人との違いが分かる。乳児は視力が悪い。生まれたばかりの新生児の視力は大人で言うところの0.02程度、視力は半年までに急速に発達するが、この時点で0.2程度しかない。視力発達はその後も緩やかに続き、発達が終了するのは10歳ごろと言われる。

図1. 生後 3ヶ月の乳児から見た 女性の顔

図1. 生後 3ヶ月の乳児から見た 女性の顔大人の視力で乳児の視力をおおよそ換算しているが、大人の近眼とは異なり、近づいたらよく見えるということはない。近くても遠くても、同じように荒い画像が見えている。なぜならば乳児の視力は大人の近眼のように目に問題があるのではなく、視覚を受け取る脳の未発達のためなのである。視力が悪く、さらにコントラストがはっきりしないと見えにくいという特徴が乳児の視覚世界である。

2. 青と緑を区別する赤ちゃんー色カテゴリは言葉の獲得より前に

コントラストが弱いと見えにくい赤ちゃんの視覚の特性は、色の好みにも反映される。

色は網膜の錐体細胞で処理されるため、網膜を含めた眼球の成長も必須である。生後2ヶ月で赤と緑が、生後4ヶ月では青と黄色が見えるようになり、生後4ヶ月頃には成人とほぼ同じように色が見えるようになる。ただしコントラストがはっきりしていないとよく見えないことから、はっきりした赤や青を好み、ベージュといったやさしい色は好まないことが生後4ヶ月を対象とした実験から明らかになっている。

乳児の視覚特性を把握すると、市販される赤ちゃん向けの絵本や玩具の中には、乳児に見えにくい色が使われていることが多いことが理解できるだろう。赤ちゃんの期間を0歳から2歳くらいまでと非常に広い範囲でとらえている業界もある。視覚認知の発達から捉えると、赤ちゃんの期間をより詳細に分類していく必要がある。

赤ちゃんは色が見えるだけでなく、1歳未満の段階で色を「カテゴリ」に分類できることもわかっている。これまでは、多彩な色のバリエーションの中から青や緑というカテゴリで色を分類するためには、「青」や「緑」といった色のネーミングの獲得を待たねばならないと考えられていた。様々な色のバリエーションの区別は脳の中の初期視覚野で処理されるものの、青や緑といったカテゴリによる色のくくりは、より高次な視覚野で処理される。そもそも「色」の分類は言語が決定するのか、あるいは感覚によるものなのか・・・、それは認識論的な問題でもある。

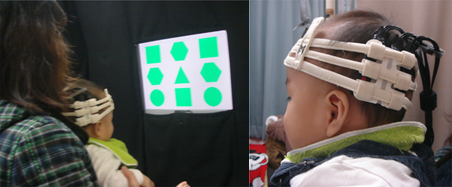

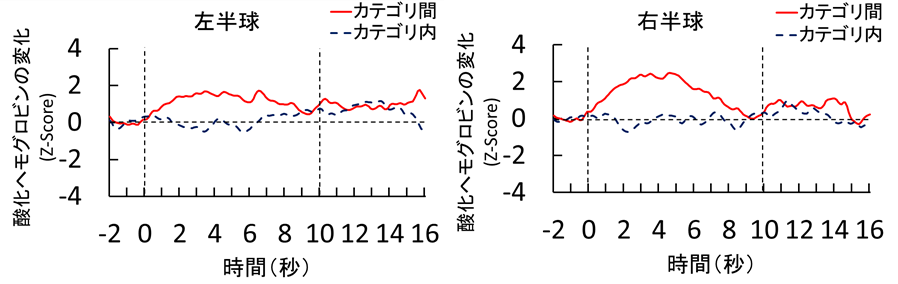

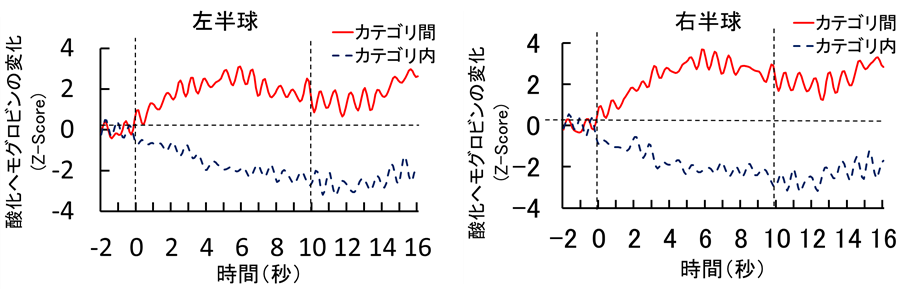

私たちの研究室では、言葉の分からない生後5ヶ月から7ヶ月の乳児でも、青と緑を色カテゴリで分類できることを脳活動から示すことに成功した。大人と同じ、色カテゴリを処理する高次な視覚野の活動の計測に成功したのである。用いた手法は近赤外分光法(NIRS, Near Infra-Red Spectroscopy)。近赤外光を頭に照射し、血液中のヘモグロビンの変化を測定する。ヘモグロビンの濃度の変化から、脳活動を推定することができる。使われる近赤外線光は日常生活で浴びる程度で、身体を拘束することなく脳活動を計測できる装置である。実験の結果、緑から青へと色カテゴリが変化するに伴い、強い脳活動の変化を大人と同じように確認できた。色のネーミングを獲得する以前に、赤ちゃんは色カテゴリを区別する証拠である。もちろんこれは初期的な色のカテゴリであり、後々の経験によって、それぞれの文化固有の色カテゴリが形成されていくと考えられる。

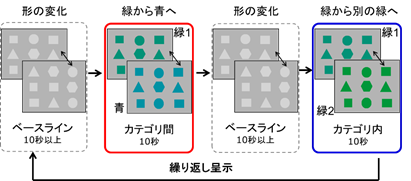

赤ちゃんを対象に、近赤外分光法(NIRS)を用いて色カテゴリ弁別を調べた実験手続きの図を示す(補遺参照)。赤ちゃんの左右両側に、近赤外光を照射し計測するプローブを着けてもらう(補図1)。形の変化をベースラインとし、緑のカテゴリ内で変化する色と、緑から青のカテゴリを超えて変化する色を提示し、ヘモグロビンの変化を計測した(補図2)。カテゴリ内で変化する色とカテゴリ間で変化する色は、色としての変化は同程度に設定されている。グラフの横軸は刺激提示時間で、点線の間に色を提示している。ヘモグロビンの活動は、色の提示によって緩やかに活動することがわかるだろう。実験の結果、赤ちゃん(補図4)も成人(補図3)も、色カテゴリ内の変化よりも、色カテゴリを超えた変化でヘモグロビンの変化が強くみられている。

3. “恒常性”のない世界に住む赤ちゃん

生後7ヶ月は、視覚世界の発達にとって重要な時期である。ハイハイを目前にして、空間認知が発達する。視覚認知発達を振り返ると、動きを見ることから始まる。生後3ヶ月までの乳児にとって形を見ることは苦手で、動きをつけると形が見やすくなる。やがて2次元の形の認識から3次元の物体認知へと発達は進み、物体の素材や質感の違いも認識できるようになる。それが生後7ヶ月頃で、この頃はまた、3次元の物体表象を持つことも明らかになっている。さらに重要な発達が、「恒常性」の獲得である。

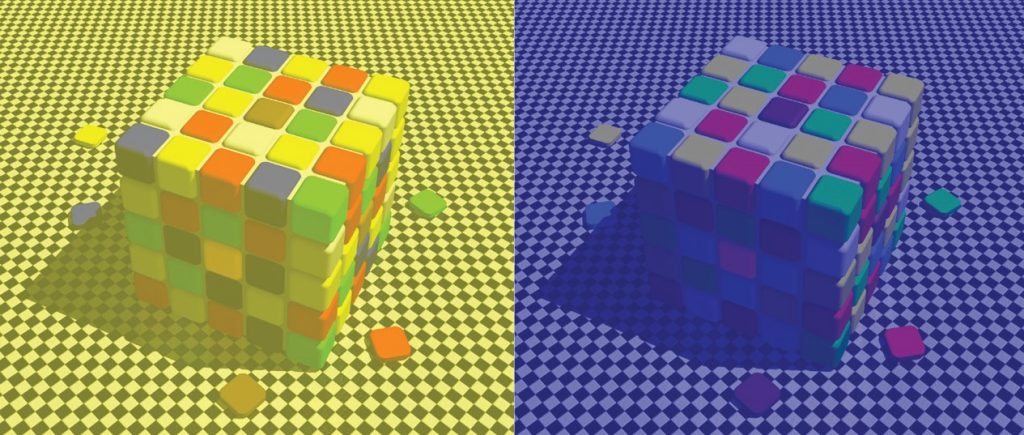

世界を安定して知覚するためには、「知覚の恒常性」は不可欠だ。恒常性を獲得した生後7ヶ月と恒常性を持たない生後3ヶ月未満では、世界の見方が圧倒的に異なっている。下の図2を見てみよう。黄色と青の照明で照らしだされたルービックキューブをコンピュータグラフィックスで作成した画像である。タイルを一つ選んで周りを手でふさぎながら色を観察すると、照明の影響を受けないで色を見ることができる。たとえば左のキューブの上面にある青いタイルと、右のキューブの上面にある黄色いタイルは同じ灰色だ。私たちは一つ一つのタイルのありのままの色を見るのではなく、同じルービックキューブが異なる照明に照らされたという前提のもと、照明による色の変化を変換して同じルービックキューブとして色を見ているのである。

図2. 知覚の恒常性を持っていると、照明の色の変化にもかかわらず、左右のルービックキューブは同じに見える。そして、ルービックキューブのそれぞれのタイルのありのままの色を知覚することはできない。(Purves, D. R., Lotto, B., Nundy, S. (2002)”Why We See What We Do”, American Scientist, 90(3), p.236.)

照明や視点の変化を無視して、目の前の対象を同じものとして捉えること。これが「恒常性」である。生後3ヶ月児は恒常性を持たない。そんな3ヶ月の知覚世界を捉えた実験がある。

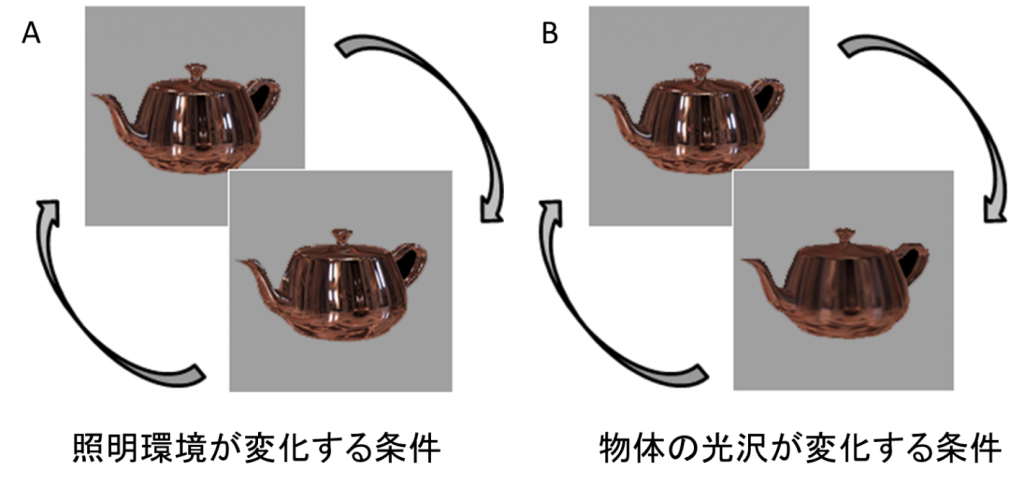

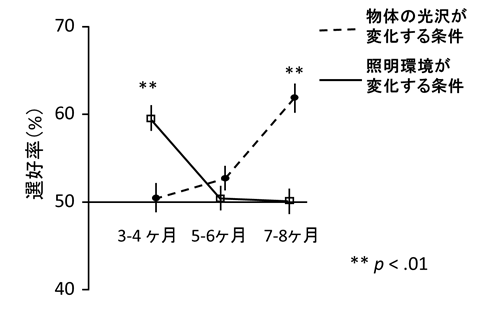

実験で使った2つの図を見よう。図3左(A)は照明方向が変わってポット表面への照明の映り込みが変わり、図3右(B)はポットの表面の光沢感が変わっている。恒常性を持つ大人は照明を無視するため、左の照明の変化に気づきにくい。一方、右の表面の素材の違いに気づきやすい。実験では、それぞれ2つの画像を短時間で交互に点滅させ、変化に気づいて選好するかを調べている。乳児は変化するものを選好注視するため、変化に気づけば注視する。結果は図4にある通り、7-8ヶ月児は大人と同じように物体表面の素材の変化には気づいて選好し、照明の変化には気づかない。一方の生後3-4ヶ月はまったく逆で、物体表面の素材の変化には気づかず、大人が気づかない照明の変化に気づき選好している。そして発達の過渡期である5-6ヶ月では、どちらの変化も気づかず選好しない。恒常性を獲得する前の乳児は、物体の素材には気づけない一方で、大人が気づかない変化に気づくことができるのだ。

生後3-4ヶ月の幼い乳児がもつ特殊な視覚世界を解明した研究である。「恒常性」以前の世界に住む乳児は、大人が気づかない変化に気づき、ある意味で、大人が気づくことのできない変化に富んだ世界にいるとも考えられる。

図3. 恒常性の実験に使われた図(2つの画像を短時間で交互に提示し、違いに気づいて選好するかを調べている)

図3. 恒常性の実験に使われた図(2つの画像を短時間で交互に提示し、違いに気づいて選好するかを調べている) 図4. それぞれの月齢の赤ちゃんが、変化する画像に気づいて選好したかを示したグラフ(3-4ヶ月児は物体の光沢が変化する画像に気づいて好み、7-8ヶ月児は照明環境が変化する画像に気づいて好みを示した。)(Yang, J., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., & Motoyoshi, I. (2015). “Pre-constancy vision in infants, Current Biology”. 25(24), pp.3209-3212)

図4. それぞれの月齢の赤ちゃんが、変化する画像に気づいて選好したかを示したグラフ(3-4ヶ月児は物体の光沢が変化する画像に気づいて好み、7-8ヶ月児は照明環境が変化する画像に気づいて好みを示した。)(Yang, J., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., & Motoyoshi, I. (2015). “Pre-constancy vision in infants, Current Biology”. 25(24), pp.3209-3212)

補遺:色カテゴリは言語ではなく感覚

補図 1. 近赤外分光法を使った赤ちゃんの色実験の様子

補図 1. 近赤外分光法を使った赤ちゃんの色実験の様子

補図2. 色カテゴリ実験の流れ

補図2. 色カテゴリ実験の流れ

補図3. 乳児におけるカテゴリ間とカテゴリ内での酸化ヘモグロビンの変化

補図3. 乳児におけるカテゴリ間とカテゴリ内での酸化ヘモグロビンの変化

補図4. 成人におけるカテゴリ間とカテゴリ内での酸化ヘモグロビンの変化

補図4. 成人におけるカテゴリ間とカテゴリ内での酸化ヘモグロビンの変化Yang, J., Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., & Kuriki, I.. “Cortical response to categorical color perception in infants investigated by near-infrared spectroscopy”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 113(9), pp.2370-2375.