<連載第8回>

定義できない「気・血・水」

漢方という「ものがたり」の中では、何をもって人間の生命活動の源としているか――これも色々な人が色々なことを言うのですが、最近は一般生活の中にもちょくちょく顔を出すコトバであること、また、漢方の文脈で健康や疾病を捉えるときに実用的な概念であることから、「気・血・水(き・けつ・すい)の安定した循環があること」を選びたいと思います。

ところで、こうして取り上げた以上は概念の定義をせねばなりません。気とは何か、血とは、水とは――。ところがこれについて明確に言語化された一般的な定義は(大変困ったことに)存在しません。定義ができないのであればその語は使えない、というのがサイエンスの約束ですが、この「気・血・水」の語が使用禁止となるとその後の漢方の話はできません。というわけで私自身、講義などでは「“気”と言うと何か怪しいもののように思われますが、我々の生活の中でも“空気”とか、あと“元気”などと“気”の語の入った言葉は使っていますね。そういったもので…」と凄まじいエクスキューズの後に以下のような話をします。

曰く。

気とはエネルギーだとか生命力だとか、そういったものである。また、身体の中を循環しているもので“目で見たり、触れたりすることのできない”ものを指す。感情なども気と結びついている。このあたりは“気分”などのコトバのイメージと結びつけて考えられる。気という以上は気体なので、基本的に動きやすく、上昇しやすく、また、乾いているしものを乾かす作用がある。

血は血液とほぼ同等の概念である。いくぶん違う部分もあるのだが、まずは血液の機能を概念的に捉えたもの、と考えてこの分野に踏み込んでもらえば十分である。

水というのは身体を構成する水分のうち血液でないものである。水代謝の機能なども含まれる。それだけでは言い尽くせない部分もあるのだが、ひとまず「そういうものだ」と思っていれば今のところは問題ない。

――と。

これは定義というよりはイメージです。実際、漢方がなにやら胡散臭く受け取られがちな現状の元凶は、我々漢方関係者がここで定義の作業をやめて各論に入ってしまうからにほかなりません。各論を進めていくうちにイメージの共有ができたように感じた個々人だけがその後も漢方を学び続けていくので、失伝はしないものの、一般生活者(や、漢方等を使用しない医療関係者)との完全な意味の共有が為されないままになってしまっているのです。

わからないものは胡散臭い。ましてや話の入り口で誤魔化されたような思いを持ってしまったならばなおさらです。これは言葉を尽くさずにいたほうに責任があります。というわけで、「気・血・水」についてもう少し突き詰めて――定義はできないまでも、言語化してみるとしましょう。

イメージの集合体「気」

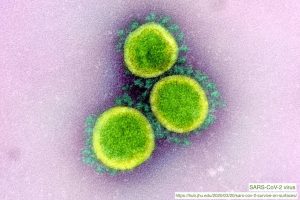

そもそもの「気」ですが、これは少し引いた立場から見ると「生命活動があるということに関する、上手く言語化しにくい部分」をまとめて「気」というひとことにくくってしまったもの、と言い換えてもよいものです。ですから寿命も「気」ならカロリーや栄養分に相当するものも「気」、呼吸も「気」なら体内の免疫に相当する部分も「気」、身体に害を為すものも「気」――最後の2つは正気(しょうき)、邪気(じゃき)と呼び分けますが、そもそも病気という言葉にも「気」が入っていたりします――ということになり、結果、非常に曖昧模糊としたイメージの集合体となってしまったのです。

――なんだ、やっぱり胡散臭いじゃないか。

そう思われてしまいそうですが――漢方は「ものがたりの医学」であり、また「心臓と心は似つつも異なる」と説明したように、機能や概念にモノとしての名づけをして扱うシステムです。

まず、ものがたりには必ず「語る人」が存在します。身体について最初に語り出すのは身体を持っている本人です。つまり、「漢方というものがたり」においては、本人の身体感覚として、「形はなく目に見えることもないけれども、何か力としての存在が身体の内外に感じられるもの/機能」をすべてひとつの存在として扱ったのが「気」である、と言えるのです。

現代のサイエンスの世界においても「生命の定義」への明確な線引きは、未だに議論を呼ぶテーマとなっています。サイエンスであれば定義なくして名づけはできませんが――そこを定義しないまま大づかみに名づけたのが「気」という語であり、定義しないままであったために哲学的なイメージからごく小さな身体機能まで「気」の語で指せるものが広がってしまった、と考えていただくのが一番妥当でしょう。

血液の「血」、血液でない「水」

それに比べると「血(けつ)」や「水(すい)」はずっと限定されたもの――そして、明確に身体機能の概念の中に納まります。

「血」は(解剖学的に言うところの)血液そのもの、および血液の機能を指します。血液が各組織に酸素や栄養を運び、そこでエネルギーを産生させる機能は「血によって体が養われ、潤いを供給され、温められる」と表現されます。また、女性においては月経および生殖関連の組織・機能も「血」に分類されます(女性の月経や生殖関連のトラブルをまとめて“血の道症”と称するなどという事実もあります)。

女性と「血」の関係については、最初は月経での出血に由来していたと考えられますが、女性の身体機能に関わることを「血」と名づけて観察と理論構築を積み重ねていくうちに現在の漢方的な診断や治療の体系ができあがってきたと考えるのがより適切でしょう。

「水」は――体内の水分のうち血液でない、すなわち赤くないものの総称、という言い方もされますが、どちらかと言うと体内に“水に関連していそうな不調”を感じたときにそれを「水のトラブル」と捉えて理論を構築していったのではないかと考えられます。

鼻水が出る、胃に水がたまっている感じがする、身体が浮腫んでいる、下痢や頻尿等々。実際に見える水分の場合もあれば、「水っぽい」と感じる主観から発する場合もあったと考えられます。身体の中には水分が適切な場所に適切な量で存在し、それが絶えず移動し循環し体内を洗い流しながら自身の汚れも濾過して排泄していく。そのシステムが変調をきたしたときに疾患が現れるのだ(言い換えれば、疾患が生じない状況が「水」の然るべき在りようなのである)と。

動いて見え、感じられるもの

そしてもうひとつ――「気・血・水」に共通する重要な特徴が「循環する/巡る」ということです。生命が生命であることの特徴として「なにがしかの自発的な活動が認められる」ということが挙げられます。動物であれば動きますし植物も成長するなど形を変えます(電源を入れれば動く機械は、それからAIはどうなのかという話が続きそうになりますが、漢方がひととおり成立した2,000年前には少なくとも存在しなかったものであることから、本稿では扱いません)。ですから、生命活動を担う要素はやはりその本分として動き続ける、すなわち循環するものとして考えられたのです。

体組織や器官はモノとして「そこ」にあり、それを生命として動かし成り立たせるのが「気・血・水」であり、その安定した循環なのである――いや、むしろ「モノとして存在する組織や器官が、なぜ生命活動を行なえるのか」と考えたときに、動いて見え、或いは感じられるものを「気・血・水」と名づけることからこの「ものがたり」は始まった、と考えるべきなのかもしれません。

この「気・血・水」の循環は、互いに関連しながら行なわれるとされています。

「気」は生命活動のおおもととして体内を巡り温め、物質である「血」や「水」を駆動してゆく。

「血」は「気」のエネルギーを物質的な栄養として組織に届け、次世代の身体を母体内で形作るためのベースとしても機能する。

「水」は「血」によって栄養された組織の活動で出た老廃物を洗い流し熱を冷ましバランスを一定に保つ。

――といった具合に。

もちろん身体の器官や組織は(それが西洋医学的に語られるのであれ、東洋医学的に語られるのであれ)本来的に「異なる機能を持つものが互いに影響しあいながら存在する」システムなので、「気・血・水」が互いに関連しながら動くのは当然とも言えます。

漢方の人体観は以下のようなものとしてまとめられます。

すなわち――組織・器官を器とし「気・血・水」という存在がその中をバランスよく基本的に安定して循環してゆくことで生命活動が成立しているもの、それが人体である、このバランスが何らかの理由で崩れると、それはやがて病を形成してゆくのである、と(この観点からすると“未病”すなわち“未だ病たらぬもの”という概念がわかりやすいのではないでしょうか)。

では、次回からいよいよ「漢方という世界観において疾患がどう解釈され、治療の対象となるのか」という話に進んでいきます。